Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt

Porträt Eddie Jordan: Der große Querdenker der Formel 1

Stuart Codling zeichnet das Leben von Eddie Jordan nach: Über ein getürktes Autosport-Cover, gefinkelte Sponsorendeals und den ewigen Zwist mit Ron Dennis

(Motorsport-Total.com) - Mehr aus weniger machen, etwas aus dem Nichts erschaffen: Eddie Jordan war keineswegs der einzige Unternehmer, der sein Glück in der Formel 1 versucht hat. Doch während viele an ihrer eigenen Vision gescheitert sind, ist es ihm gelungen, sich gegen die etablierte Ordnung aufzulehnen und die Szene nachhaltig zu prägen.

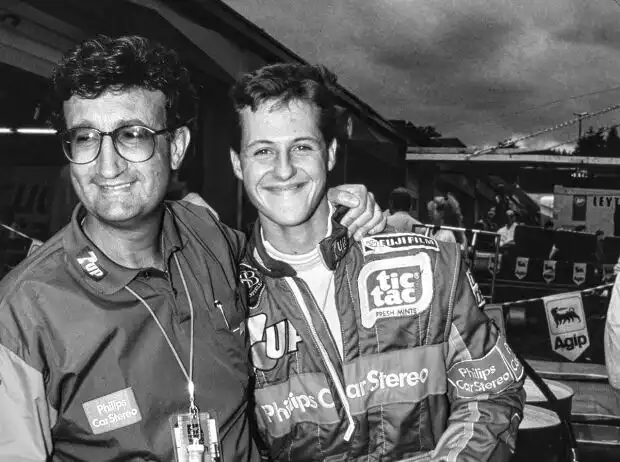

© Motorsport Images

Kurze Zusammenarbeit: Eddie Jordan und Michael Schumacher in Spa 1991 Zoom

Schlägt man die Ausgabe der Autosport vom 21. April 1988 auf, sieht man ein Bild von Johnny Herbert, der mit erhobenem Arm triumphierend die Ziellinie überquert, beim Auftaktrennen der Internationalen Formel 3000 in Jerez. In einem visuellen Echo des weißen Rahmens um das Foto ist auch Herberts Reynard 88D von Eddie Jordan Racing (EJR) fast vollständig weiß - ohne Sponsorenlogos, abgesehen von einem Avon-Tyres-Aufkleber auf der Frontflügel-Endplatte und einem Camel-Banner auf der Seitenverkleidung.

Dabei war Camel zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Sponsor von EJR. Im Gegenteil: Das Unternehmen hatte Jordans Anfragen abgelehnt. Doch Eddie reagierte auf seine Weise: Er borgte sich Camel-Sticker vom italienischen First-Racing-Team, brachte sie eigenmächtig auf seinem Auto an und bedrängte Autosport-Chefredakteur Peter Foubister, das Bild auf die Titelseite zu nehmen.

Da es in der Formel 1 damals nur 16 Rennen pro Saison gab und gerade eine einmonatige Pause zwischen den ersten beiden Grands Prix herrschte, brauchte es nicht viel Überzeugungsarbeit: Ein aufstrebendes britisches Talent auf dem Cover, das Reynards erstes Formel-3000-Chassis gleich beim Debüt zum Sieg fuhr - das war eine Geschichte wert.

Mit dem Magazin in der Hand marschierte Jordan erneut in das Büro von Camel-Sponsoringdirektor Duncan Lee, hielt ihm das Cover entgegen und sagte: "Sehen Sie, was ich für Sie tun kann."

In der Formel 1 sponserte Camel damals Lotus, das gerade Ayrton Senna an McLaren verloren hatte. Sein Nachfolger, Nelson Piquet, hatte beim Saisonauftakt in Brasilien wenig Eindruck hinterlassen - abgesehen davon, dass er über eine Minute hinter dem Sieger ins Ziel kam und Senna öffentlich der Homosexualität bezichtigte.

Es war der perfekte Zeitpunkt für eine Alternative - und bessere Publicity. Beim nächsten Rennen in Vallelunga war Herberts Auto plötzlich gelb lackiert und trug große, nun tatsächlich bezahlte Camel-Logos.

© LAT

Eddie Jordan und Johnny Herbert: Seine Fahrer wurden oft zu echten Freunden Zoom

Eddie Jordans offizieller Formel-3000-Entry lautete "Eddie Jordan Racing Benetton Junior Team". Ein cleveres Täuschungsmanöver: Herbert hatte einen Benetton-Formel-1-Wagen getestet und war vom damaligen Teammanager Peter Collins bereits für ein Cockpit vorgesehen - doch die Benetton-Familie entschied, dass er zunächst ein Jahr in der Formel 3000 fahren sollte. Dass Herbert dabei einen grünen Benetton-Rennanzug trug, ließ das Arrangement weit offizieller wirken, als es tatsächlich war.

Eddie Jordan: Ein Glücksritter, aber kein Betrüger

Seit Beginn der Weltmeisterschaft im Jahr 1950 hat die Formel 1 eine nahezu magische Anziehungskraft auf Glücksritter aller Art ausgeübt. Doch anders als viele von ihnen war Eddie Jordan kein Betrüger - wenngleich er, um es mit den Worten des verstorbenen Alan Clark zu sagen, durchaus "sparsam mit der Wahrheit" umgehen konnte.

Was ihn von der Masse der Glücksritter, Hochstapler und "Der-Scheck-ist-schon-in-der-Post"-Gestalten unterschied, war sein Erfolg. Und dass er sich in der Szene hielt, ohne verbrannte Erde, gebrochene Versprechen oder unbezahlte Rechnungen zu hinterlassen.

Es wäre jedoch falsch zu behaupten, dass Jordan den Weg für Nachwuchsteams in die Königsklasse ebnete - andere wie Toleman/Benetton, Minardi, Coloni oder Zakspeed hatten es zuvor versucht. Und keines der Teams, die nach ihm kamen - Pacific und diverse italienische Formel-3000-Rennställe - konnte sich lange behaupten oder schaffte es überhaupt in die Formel 1.

Eddie machte das scheinbar Unmögliche möglich, mit schier unerschöpflicher Energie und einem ausgeprägten Gespür für kommerzielle Chancen. Die Camel-Episode in der Formel 3000 war ein Paradebeispiel dafür, wie er aus einer Absage eine Chance machte.

Sein einzigartiger Stil war nicht jedermanns Geschmack. Ron Dennis beispielsweise brauchte eine Weile, um sich an ihn zu gewöhnen. Jordans endlose Redeschwälle waren oft nur halbwegs grammatikalisch korrekt und gespickt mit Kraftausdrücken und frechen Spitzen. Man stelle sich die Gesichter der Honda-Manager Ende der 1990er vor, als Jordan in einem Meeting theatralisch eine Viagra-Pille auf den Tisch legte und ausrief: "Das ist es, was euer Motor braucht!"

© Motorsport Images

Ziemlich beste Feinde: Eddie Jordan und McLaren-Chef Ron Dennis Zoom

Kein kommerzieller Berg war ihm zu hoch. Ursprünglich wollte Jordan den Einstieg in die Formel 1 über die Übernahme des angeschlagenen Team Lotus mit Camel-Geld finanzieren - nach dem Vorbild der erzwungenen Fusion zwischen Project 4 und McLaren, die Marlboro ein Jahrzehnt zuvor orchestriert hatte.

Das Vorhaben war gewagt. Doch Jordans Verhandlungsgeschick war bereits unter Beweis gestellt worden, als er 1989 dafür sorgte, dass Jean Alesi das vakante Tyrrell-Cockpit übernahm, nachdem sich Michele Alboreto vom Team getrennt hatte. Die genauen Gründe für dessen Abgang sind umstritten - entweder ein Sponsorenkonflikt oder Alboretos Ärger darüber, dass Teamkollege Jonathan Palmer das neue Auto vor ihm bekam.

Team Lotus überlebte ohne Jordan, und er selbst begann, über den Aufbau eines eigenen Formel-1-Projekts nachzudenken - finanziert aus seinen anderen Geschäftsaktivitäten sowie den Gewinnen aus Formel 3 und Formel 3000.

Der Kontrast zwischen dem öffentlichen und dem privaten Eddie Jordan bleibt faszinierend. In seiner späteren Autobiografie An Independent Man (ANZEIGE: Jetzt bei Amazon bestellen!) reflektierte er seine damaligen Bedenken - ausgelöst durch die verzweifelten Bemühungen seines Formel-3000-Kollegen Mike Earle, das Onyx-Team mit dem unzuverlässigen Hauptsponsor Moneytron in der Formel 1 über Wasser zu halten.

"Man konnte die positiven Aspekte noch so oft durchdenken, aber ohne eine realistische Abwägung ging es nicht", schrieb er. "Dies war nicht mehr die Überredung eines Teppichhändlers, einen Sticker auf ein Formel-Ford-Auto zu kleben. Dies war eine Verpflichtung von gewaltigem Ausmaß - eine, die nicht nur meinen eigenen Lebensunterhalt, sondern auch den vieler anderer Menschen betraf, die von mir abhängig werden würden."

1991: Einstieg in die Formel 1

Zu dieser Zeit hatte Eddie Jordan Racing seinen Sitz in einem ehemaligen Schweinestall nahe Silverstone. Eine passende Kulisse für den Underdog, der sich anschickte, die große Bühne der Formel 1 zu betreten. Doch Eddie wusste: Um Sponsoren anzulocken, brauchte es mehr Glamour. Er brauchte ein Auto. Und er musste es bauen, bevor er überhaupt die Mittel hatte, um es in der Formel 1 einzusetzen.

Eddie überredete den Ingenieur und Designer Gary Anderson, vom Formel-3000-Projekt von Reynard zu ihm zu wechseln - gefolgt von Andrew Green und Mark Smith. Neben ihrer Entschlossenheit brachten sie vor allem eines mit: Erfahrung darin, ein konkurrenzfähiges Auto zu einem möglichst niedrigen Preis zu entwickeln.

Ein unerwarteter Glücksfall führte zudem dazu, dass Anderson und Green Ford ins Spiel brachten. Bei einer zufälligen Begegnung mit Cosworth-Ingenieur Bernard Ferguson - während einer Mittagspause im Pub - ergab sich die Möglichkeit, einen Ford-V8-Motor in das Projekt einzubinden.

Das schnittige Modell 911 (so lautete zunächst die interne Bezeichnung) war im Oktober testbereit. Auffällig waren zwei Wölbungen auf beiden Seiten der Motorabdeckung - ein Überbleibsel der ursprünglichen Konstruktion, die für einen anderen V8-Motor vorgesehen war. Als Testpilot diente der Nordire John Watson, der das Auto an einem kalten Tag in Silverstone fuhr. Sein Urteil fiel ähnlich aus wie das der späteren Stammfahrer: Das Auto war agil, ausgewogen und einfach zu fahren.

Warum der 1991er-Jordan wirklich grün war

Doch es hatte ein Problem: Es war unlackiert. Denn Jordan hatte noch immer keinen Hauptsponsor. Camel war abgesprungen und hatte sich stattdessen für Benetton entschieden. Eddie hatte sich Hoffnungen auf eine Kooperation mit Kodak gemacht, deren ikonisches Gelb gut mit den bisherigen Camel-Farben harmoniert hätte. Doch auch dieser Deal zerschlug sich.

Nachdem die Medien hämisch darüber berichtet hatten, dass das neue Auto ohne Lackierung und Sponsoren präsentiert wurde, beschloss Eddie, es in patriotischem Irisch-Grün zu lackieren. Anschließend machte er sich auf die Suche nach Unternehmen, die diese Farbe in ihrem Branding verwendeten - egal, ob es sich um globale Konzerne oder kleine Firmen handelte.

Ein Hauptziel war PepsiCo mit der Marke 7-Up, doch diese hatte nach ihrer Verpflichtung als Sponsor für Michael Jacksons Dangerous-Welttournee "nur" noch zwei Millionen Dollar Budget übrig. Also flog Eddie nach Japan und belagerte die Büros von Fuji Film, indem er ihnen suggerierte, er stünde kurz vor einem Abschluss mit ihrem Hauptkonkurrenten Kodak. Eine glatte Erfindung - doch genau das reichte, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Zusätzlich sicherte sich Jordan ein Sponsoring des irischen Tourismusverbands. Damals lockten großzügige Steuervergünstigungen und staatliche Fördermittel Unternehmen an, die in Europa expandieren wollten. Zwei zahlungskräftige Fahrer, Andrea de Cesaris und Bertrand Gachot, vervollständigten das Finanzierungsmodell.

Das Jahr 1991 zeigte zwei kontrastierende Bilder: Auf der Strecke überraschte Jordan Grand Prix mit beachtlichen Leistungen und übertraf viele etablierte Teams. Hinter den Kulissen jedoch geriet Eddie in eine finanzielle Abwärtsspirale, die erst durch das Mercedes-gesponserte Kurzzeitengagement von Michael Schumacher in Belgien teilweise abgefedert wurde.

Das Ende der 7-Up- und Fuji-Sponsoringverträge ließ Jordan ohne wesentliche Geldgeber in die Saison 1992 gehen. Doch Eddie bewies, dass er unter Druck oft zu Höchstform auflief. Die südafrikanische Sasol-Gruppe hatte ein Budget, um sich international zu präsentieren, doch alle Teams über Jordan in der Konstrukteurswertung waren bereits vertraglich gebunden. So kam es zum Deal mit dem Mineralölkonzern.

© Motorsport Images

Eddie Irvine und Rubens Barrichello fuhren im oft vergessenen Sasol-Jordan Zoom

Ein Streit mit Ford über ausstehende Zahlungen zwang Jordan jedoch, sich nach einem neuen Motorenpartner umzusehen. Die Wahl fiel auf Yamaha, die gerade mit ihrem neuen Supersportwagen OX99 an die Öffentlichkeit gegangen waren und bereit waren, für den Einsatz ihres V12-Motors in der Formel 1 zu bezahlen. Der Vertrag wurde für vier Jahre unterzeichnet - doch bereits nach einer Saison war klar, dass der Yamaha V12 eine Fehlentscheidung war. Er war nicht nur untermotorisiert und unzuverlässig, sondern auch so schwer, dass er das gesamte Fahrzeugkonzept aus dem Gleichgewicht brachte.

Viele andere Teams hätten nach einer Saison mit nur einem einzigen WM-Punkt das Handtuch geworfen. Doch Jordan hielt durch. Eddie schaffte es, für 1993 einen V10 von Brian Hart an Land zu ziehen, verpflichtete den talentierten Rubens Barrichello und besetzte das zweite Cockpit wechselweise mit zahlungskräftigen Fahrern. Das Auto trug eine etwas chaotische Lackierung, um möglichst viele kleine Sponsoren unterzubringen - Racing von der Hand in den Mund lautete das Prinzip.

1996: Beginn der Ära Benson & Hedges

Bis 1996, als Eddie mit Benson & Hedges endlich einen wegweisenden Großsponsor fand. Das zunächst in Gold lackierte Auto wurde später gelb - eine Entscheidung, die nicht nur markenkonformer war, sondern auch auf Fernsehbildschirmen besser zur Geltung kam. Während sich Jordan im hart umkämpften Mittelfeld der Formel 1 etablierte, festigte Eddie auch sein eigenes Image: der freche Außenseiter.

Seine kreative Art, mit Werbebeschränkungen umzugehen, zeigte sich besonders in Ländern mit Tabakwerbeverboten. Anstelle des Schriftzugs Benson & Hedges prangte auf dem Auto Bitten Hisses - flankiert von Schlangenaugen auf der Nase des Wagens. "Bitten Hisses" war ein kreatives Wortspiel, das die Zigarettenmarke Benson & Hedges phonetisch nachahmen sollte, um Werbeverbote für Tabakprodukte zu umgehen. Wörtlich übersetzt bedeutet es "gebissene Zischlaute" oder "gebissene Zischgeräusche", was an Schlangen erinnert.

Die etablierten Größen der Formel 1 - allen voran Ron Dennis - blickten stets mit einer gewissen Arroganz auf das Team mit einer der kleinsten und unscheinbarsten Fabriken im Fahrerlager. Während Dennis seinen mehrstelligen Millionenpalast aus Glas und Stahl in Woking plante, schien Jordan für ihn nicht in das neue, hochglanzpolierte Image der Formel 1 zu passen. Rock'n'Roll und schrille PR-Aktionen waren für Ron - um es milde auszudrücken - alles andere als optimal.

Eddie hielt sich 14 Jahre in der Formel 1, doch irgendwann wurde der Gegenwind zu stark. Als er das Team verkaufte, wurde er ein reicher Mann - doch es heißt, dass er am Tag der Vertragsunterzeichnung in Tränen ausbrach und sich als Versager bezeichnete. Vielleicht war die verpasste Konstrukteurs-WM das eine Ziel, das ihm unerreichbar blieb. Doch kein anderes Team hat vier Grand-Prix-Siege eingefahren, während es gleichzeitig so wenig Geld wie möglich ausgab.

In einer Zeit, in der sich die Formel 1 immer mehr in Richtung milliardenschwerer Franchise-Unternehmen bewegt, hat selbst Jordans Nachfolgeteam die Geldausgeber-Mentalität übernommen.

Oder, um es mit den Worten von EJ selbst zu sagen: "You're bollocks."

Neueste Kommentare